КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Миома матки (лейомиома, согласно Международной классификации болезней – 10) – это распространенное доброкачественное новообразование, которое часто встречается у женщин в репродуктивном возрасте. Наличие миомы матки в период беременности создает непростую ситуацию, что требует от врача –акушера-гинеколога особого отношения и компетенций. Настоящий обзор литературы представляет данные о влиянии лейомиомы на исходы беременности. Обсуждаются риски, связанные с миомой матки, включая выкидыши, преждевременные роды, аномалии положения плода, отслойку плаценты и послеродовые осложнения.

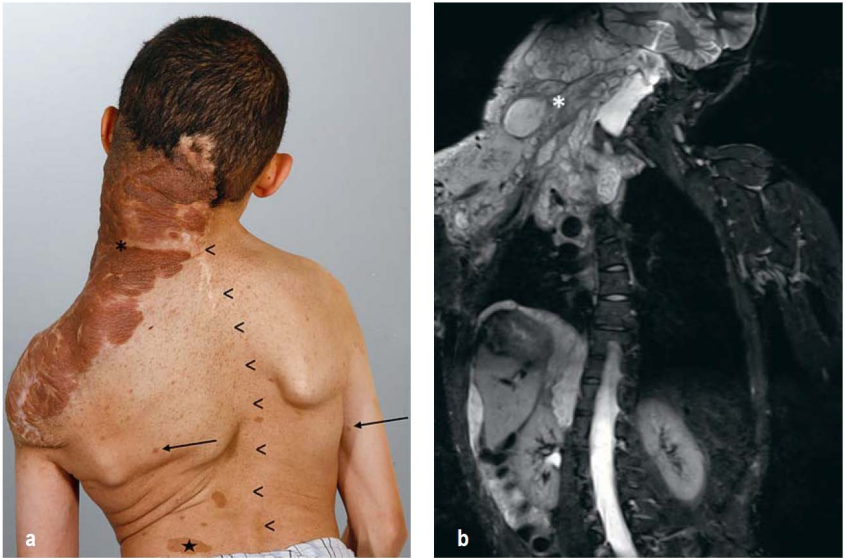

В работе представлен обзор современных подходов к визуализации при нейрофиброматозах, среди которых магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, ультразвуковое исследование и др. Рассматривается роль лучевых методов в скрининге, мониторинге течения болезни и оценке эффективности терапии. Локальная магнитно-резонансная томография с контрастированием – «золотой стандарт» визуализации при нейрофиброматозах, магнитно-резонансная томография всего тела эффективна для скрининга бессимптомных опухолей и подсчета суммарной опухолевой массы, позитронно-эмиссионная томография высокочувствительна при злокачественной трансформации нейрофибром, компьютерная томография информативна при костных изменениях и как дополнение к данным магнитно-резонансной томографии при планировании операций, ультразвуковое исследование хорошо себя показывает при визуализации поверхностно расположенных опухолей. Сравнительный анализ данных литературы подтверждает ключевую роль комплексного использования различных лучевых методов в своевременной диагностике нейрофиброматозов, их скрининге, наблюдении за пациентами и оценке результатов терапии.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В работе представлен алгоритм обследования пациента при первичном обращении с целью выявления и дифференциальной диагностики опухолей орофарингеальной области. Статья посвящена демонстрации возможностей мультисрезовой компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и позитронной эмиссионной компьютерной томографии в диагностике у пациентов с опухолями орофарингеальной зоны, в определении данных лучевой диагностики, наиболее часто встречающихся при данной патологии

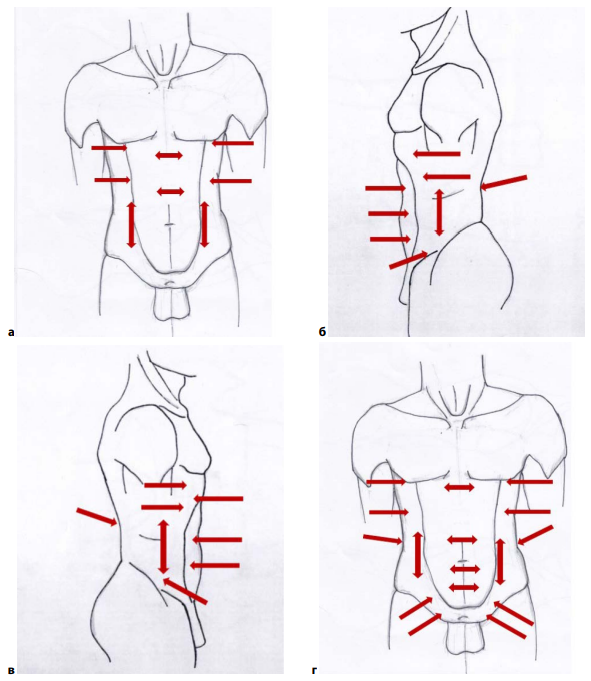

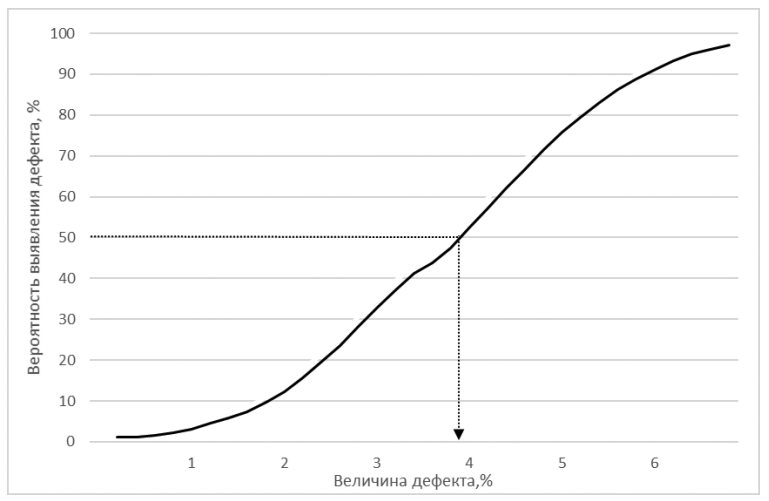

Цель исследования – оценить возможности метода ультразвукового сканирования для выбора наиболее эффективного хирургического доступа при осложненном течении некротического панкреатита. Лечение острого панкреатита остается актуальной проблемой из-за высокой летальности (13,1–21,3 %), травматичности открытых операций. Проанализированы результаты лечения и обследования 210 больных с некротическим панкреатитом (панкреонекрозом) среднего и тяжелого течения, произведено типирование по модели 1–4. Центральный тип (модель 1) встречался в 73 наблюдениях (34,8 %), левый (2) – в 65 (31 %), правый (3) – в 24 (11,4 %), смешанный (4) – в 48 (22,8 %). Ультразвуковое исследование как наиболее доступный и высокоинформативный метод диагностики проводили ежедневно или через день по необходимости, разработан поэтапный алгоритм сканирования клетчаточных пространств при различных типах местных осложнений. Определены критерии, являющиеся факторами влияния на течение панкреонекроза при 1–4 типах. Это неотграниченное распространение парапанкреатита, сложная конфигурация полости и массивная секвестрация преимущественно при левом, правом и смешанном типах (p = 0,0001), отсутствие «акустического окна» для чрескожного дренирования при правом и смешанном типах (p = 0,027). При центральном и левом типе чаще применяли минимально инвазивные хирургические вмешательства, включая чрескожное дренирование, бужирование по ходу дренажей и видеоскопическую некрсеквестрэктомию. Открытые операции – преимущественно при правом и смешанном типе (p = 0,0001). Оптимальный доступ для адекватного хирургического лечения определяется при поэтапной визуализации клетчаточных пространств с учетом конфигурации и эхосемиотики жидкостных и некротических скоплений, с обоснованием показаний к чрескожному дренированию под ультразвуковым наведением. Таким образом, динамическое ультразвуковое сканирование позволяет прогнозировать эффективность различных хирургических методов санации, в том числе минимально инвазивных, с учетом оптимального оперативного доступа, что снижает летальность и улучшает результаты лечения при осложненном течении панкреонекроза.

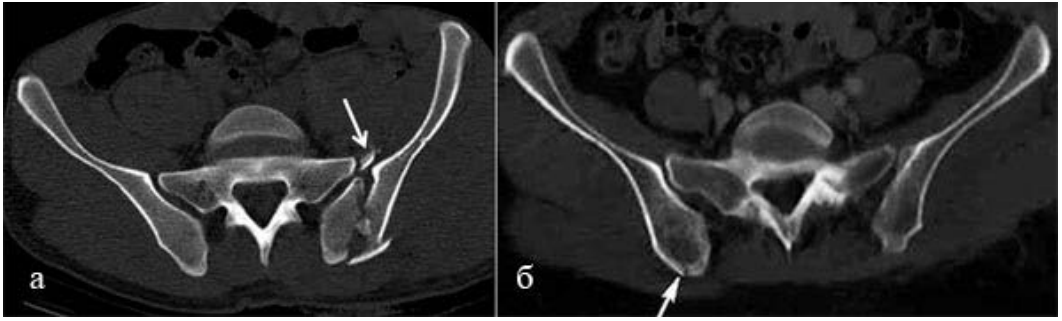

Переломы костей таза у детей встречаются до 5 % от всех пострадавших при политравме. Эти травмы отличаются от переломов таза у взрослых и требуют особого подхода к лечению. В настоящее время нет единого мнения о том, какой тип визуализации предпочтительнее –компьютерная томография или магнитно-резонансная томография – и в каком порядке следует использовать диагностические методы у детей при политравме с подозрением на тазовые повреждения. Целью исследования является изучение возможности компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в диагностике травмы таза у детей с политравмой. Исследовано 187 детей с повреждениями таза в составе политравмы со средним возрастом 13 лет 6 мес. Компьютерная томография выполнена у всех пострадавших на мультиспиральном 128‑срезовом томографе Ingenuity Elite 128 (Philips). Из них магнитно-резонансная томография проведена у 21 ребенка на томографе 3 Тл с получением мультипланарных STIR, T1-, T2‑и PD взвешенных изображений в варианте 3D с подавлением сигнала жира. По шкале тяжести политравмы (ISS) оценка состояния 187 детей колебалась 26,47 до 28,1 (средняя 26,11 ± 1,5) балла. У 72,72 % (n = 136) переломы костей таза были множественными, 21,39 % (n = 40) – осложненными, 23,52 % (n = 44) – нестабильными. У 69 пациентов с повреждением переднего тазового кольца по данным компьютерной томографии магнитно-резонансная томография обнаружила в 68,11 % (n = 47) переломы заднего кольца таза. Детям при политравме с подозрением на тазовые повреждения обязательно проведение компьютерной томографии. Хотя ряд исследований показывает, что магнитно-резонансная томография имеет более высокую чувствительность при всех вариантах немышечных и скелетных повреждений таза, компьютерная томография предпочтительнее из-за меньшего времени исследования и возможных металлических стабилизирующих устройств.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Целью исследования является анализ распространения вейп-курения и изучение комплексного действия вейпинга на морфологию и функции легких. Материал, предлагаемый в обзоре, подтверждает высокий процент распространения среди лиц молодого возраста (13–17 лет) вейп-курения, что определяет необходимость проведения просветительской работы с подрастающим поколением о возможном вреде, отдаленных нежелательных последствиях в последующие возрастные периоды. Подробно изложен состав электронных сигарет, показано их разнообразие. Детально приведено описание повреждающего действия различных компонентов электронных сигарет, подтверждающее наличие нескольких механизмов развития воздействия на дыхательные пути.Проведен поиск научной литературы в базах данных Web of Science, Scopus, MEDLINE, PubMed и eLIBRARY.RU с глубиной поиска преимущественно 10 лет. Приведены статистические показатели и клинические примеры, свидетельствующие о связи вейп-курения с облитерирующим бронхиолитом. Приводятся данные о новых способах диагностики, доказывающих вейп-ассоциированное повреждение легких. Затрагиваются вопросы терапии, трудность которых состоит в отсутствии на современном этапе стандартизированных терапевтических подходов. Обосновывается важность изучения данной патологии с целью выявления ее специфических проявлений и разработки терапевтических подходов.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению аналитических характеристик отечественных мультипараметровых контрольных материалов «БИОКОНТРОЛЬ» для биохимических исследований на основе сыворотки крови человека. Основной целью работы было подтверждение соответствия контрольных материалов требованиям нормативных документов Российской Федерации в части контроля промежуточной прецизионности в процедуре внутрилабораторного контроля качества. В исследовании сопоставлялись результаты, полученные на четырех аналитических системах: BioMajesty JCA-BM6070/C (Jeol Ltd), BS-2000 (Mindray Ltd), Cobas 8000 (Roche Diagnostics) и Olympus AU 2700 (Beckman Coulter). Исследования показали, что контрольные материалы «БИОКОНТРОЛЬ» соответствуют установленным нормам по воспроизводимости результатов, полученных как внутри одной аналитической серии, так и межсерийной на большинстве протестированных методик. Разработанная процедура аттестации подтвердила универсальность контрольных материалов для использования с различными аналитическими системами, что дает возможность формировать группы сравнения в процедурах межлабораторного сличения результатов. Возможность сравнивать аналитические характеристики медицинских изделий для диагностики in vitro для подтверждения их соответствия целевому предназначению способствует повышению качества лабораторных исследований и снижению рисков для безопасности пациентов в России.

В статье представлены результаты диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы обучающихся вуза на основе фотоплетизмографического метода. Исследованы такие параметры, как тип пульсовой волны (PV-type), жесткость сосудистой стенки (Alp,%) и биологический возраст сосудов (AGI, лет), так как их относят к факторам кардиоваскулярного риска. Характер распределения полученных экспериментальных данных осуществляли при помощи критерия Шапиро – Уилка, значимость отличий устанавливали при помощи t-критерия Стьюдента. Результаты оценки исследованных показателей представляли как среднее ± стандартное отклонение, значимость отличий которых устанавливали при помощи t-критерия Стьюдента. В качестве критического уровня значимости при анализе статистических гипотез принимали значение р ≤ 0,05. Результаты проведенного исследования позволили диагностировать у 43,37% студентов комбинированные типы пульсовых волн (АВС и ВС) в разных процентных соотношениях, что свидетельствует о начинающихся структурных изменениях артерий. Данное предположение подтверждается тем, что у 28,3% обследованных были получены фотоплетизмограммы с высокой частотой и амплитудой пульсовых волн, свидетельствующие о повышении жесткости артерий, по показателям которого были выявлены статистически значимые (р ≤ 0,05) гендерные отличия: жесткость артериальной стенки у юношей (Alp = –9,35 ± 0,47) была в 1,24 раза выше, чем у девушек (Alp = –11,64 ± 0,65). Оценка биологического возраста сосудов испытуемых позволила определить достаточно высокие показатели, значительно превышающие паспортный возраст (AGI = 30,89 ± 1,04 года). По данному параметру только у 9,44% обследованных биологический возраст сосудов соответствовал паспортному. При анализе данного показателя не было обнаружено статистически значимых гендерных отличий, однако статистически значимыми (р < 0,05) явились отклонения от возрастной нормы (у девушек 12,07 ± 0,91 года, у юношей достоверно выше – 20,31 ± 0,12 года). Изменения в сосудах были обнаружены у большей части обследованных, наиболее выраженным среди них оказался показатель AGI. Высказано предположение, что оценка биологического возраста сосудов, их жесткости и типа пульсовой волны может использоваться для диагностики кардиоваскулярного риска и принятия мер, позволяющих предупредить развитие серьезных сердечно-сосудистых патологий в будущем.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

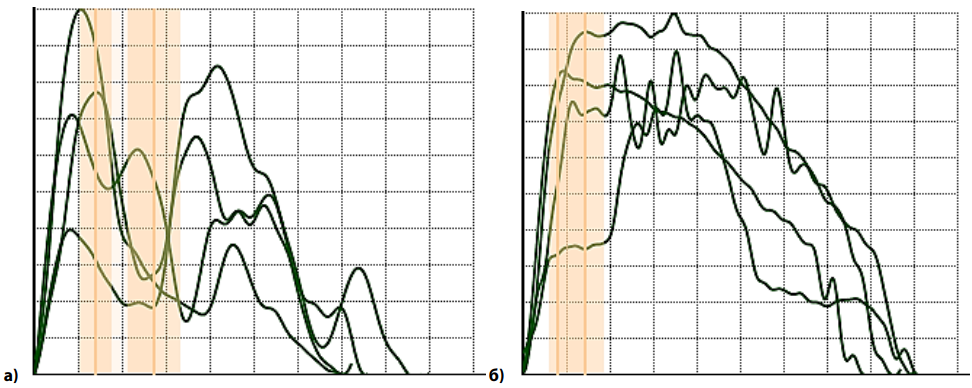

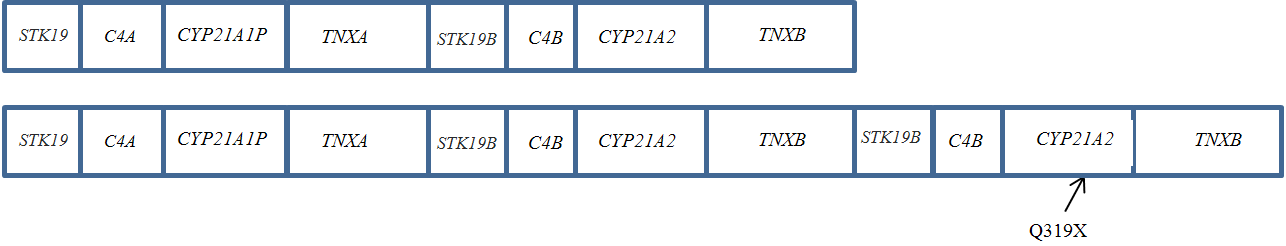

Представлено описание случая пренатального молекулярно-генетического исследования на сроке 11 недель и 2 дней гестации в семье, имеющей пробанда с сольтеряющей формой врожденной дисфункции коры надпочечников. Цель исследования: в рамках генетического консультирования при наличии возможного риска рождения ребенка с врожденной дисфункции коры надпочечников –25%, провести молекулярное пренатальное исследование на основе идентифицированных патогенных вариантов в гене CYP21A2 у пробанда. Результаты: при молекулярно-генетическом анализе у плода выявлены патогенные варианты в гене CYP21A2: R357W (rs7769409) и Q319X (rs7755898) в гетерозиготном состоянии. При анализе семейного наследования патогенных вариантов сделано заключение о минимальном риске наличия у плода врожденной дисфункции коры надпочечников.

Цель – предоставить врачам-дерматовенерологам, инфекционистам и прочим специалистам актуальную информацию о кожном лейшманиозе, а также презентовать клинический случай кожного лейшманиоза. Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской документации и фотоархива случая кожного лейшманиоза в БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер». Кожная форма лейшманиоза, нетипичного для северного региона России, была заподозрена и выявлена врачами-дерматовенерологами. Пациентка была своевременно маршрутизирована к врачу-инфекционисту для дальнейшего дообследования и подбора терапии. Кожный лейшманиоз – актуальная междисциплинарная проблема, требующая внимания дерматологов, инфекционистов и эпидемиологов. Рост завозных случаев, сложности диагностики и ограниченные возможности лечения делают необходимым повышение осведомленности врачей, междисциплинарного взаимодействия и развитие лабораторной базы для своевременного выявления заболевания.